煤烧石灰窑的煅烧带长度如何科学设定

“煤烧石灰窑的煅烧带长度如何科学设定”是石灰生产企业工艺控制的核心问题之一。煅烧带,也叫燃烧带,是石灰石分解成石灰的关键区域,它的长度直接影响石灰质量、煤耗和窑炉寿命。

煅烧带过长,会导致过烧。石灰石在窑内停留时间太久,生成的石灰会变得坚硬致密,活性度下降,成为过烧石灰。这种石灰消化速度慢,在建筑和化工领域应用效果很差。同时,过长的煅烧带意味着热量向窑的预热带延伸,容易导致物料粘结,形成窑壁结圈,影响正常通风和下料,甚至被迫停窑处理。燃料消耗也会不成比例地增加。

反过来,煅烧带过短,则意味着生烧。石灰石没有获得足够的时间和温度完成分解,中心部分依然是碳酸钙。生烧料混入成品,会严重拉低石灰的整体质量等级,售价大打折扣。更关键的是,部分未燃烧的煤粒会随石灰一起排出,造成燃料的直接浪费,并且短促的煅烧带难以维持稳定的高温,窑况容易波动。

那么,煤烧石灰窑的煅烧带长度如何科学设定才能找到那个平衡点?它不是一个固定值,而是多个因素动态作用下的结果。首要因素是石灰石的粒度。大块石料需要更长的煅烧时间和更长的热区才能烧透,因此煅烧带需要设定得长一些;小块石料则相反。其次,是煤的品质。使用挥发性高、燃烧速度快的煤,火焰短急,煅烧带自然偏短;使用固定碳含量高、燃烧持久的无烟煤,火焰绵长,煅烧带就需要相应加长。窑体的设计,特别是高径比和内衬结构,也预先决定了热量分布的基本格局。

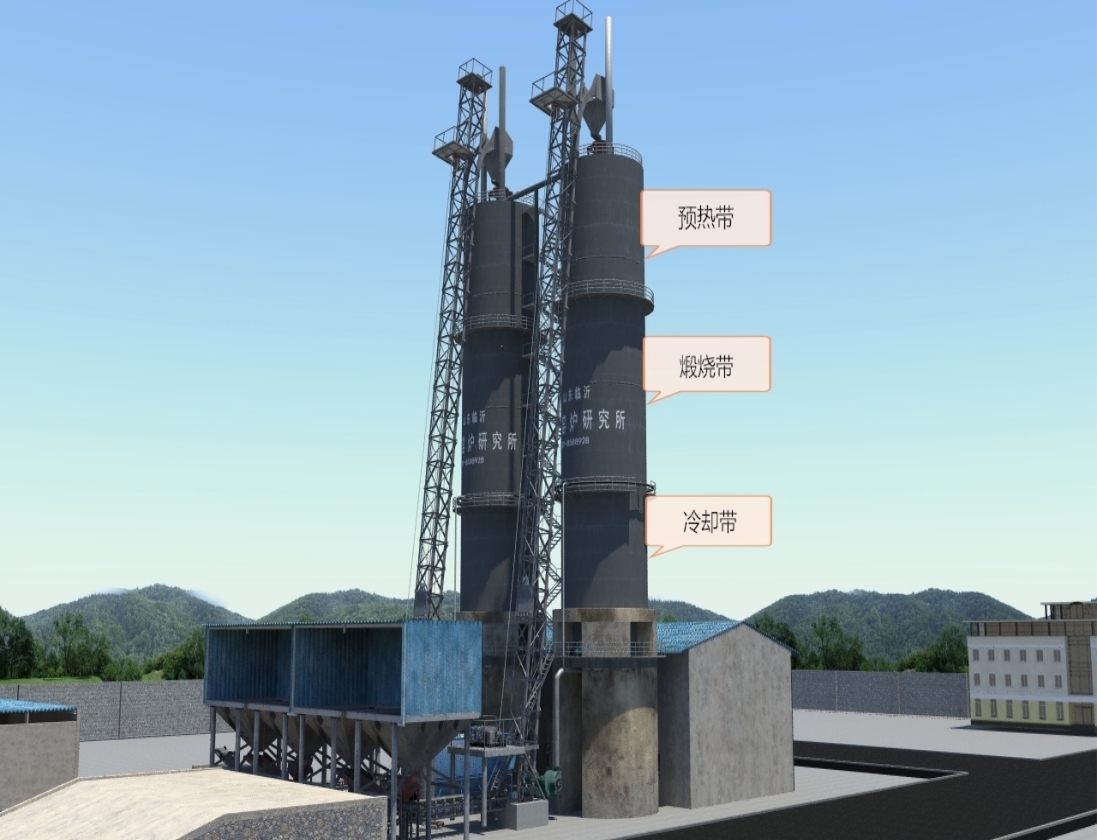

科学设定的核心在于“看火”。有经验的操作工通过观察窑顶物料的颜色、烟气状况以及窑皮的温度,就能大致判断煅烧带的位置和形态。现代控制则更多地依赖窑体上安装的多组热电偶。通过监测窑体不同高度的温度曲线,可以清晰地描绘出预热带、煅烧带和冷却带的分布。操作人员据此调整送风量和加煤节奏,将煅烧带的最高温度区间稳定在理想位置,并将其长度控制在窑体有效高度的四分之一到三分之一这个经验范围内。

最终,煤烧石灰窑的煅烧带长度如何科学设定,体现的是一种动态平衡的艺术。它需要在石灰石特性、煤炭质量与窑炉操作之间寻求最佳配合,目标是让每一块石灰石都在恰到好处的热环境中完成转化,从而实现优质、高产与低耗的统一。