判断建筑模板周转次数的标准方法

建筑模板的周转次数是衡量其经济性与实用性的核心指标,直接影响施工成本与资源利用效率。科学判断建筑模板周转次数不仅能有效控制项目支出,也能促进施工现场的标准化与绿色化发展。因此,掌握一套标准化的评估方法显得尤为重要。

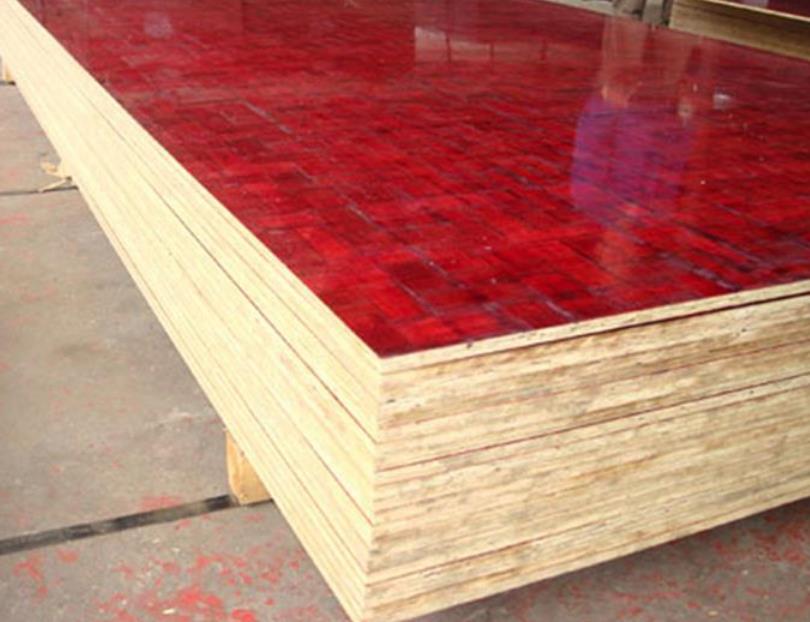

影响模板周转次数的首要因素是材质。常见的木质模板、复合模板、塑料模板和金属模板在物理性能和耐久性上差异显著。例如,钢模板通常可达数百次周转,而普通胶合板模板可能仅能使用5-8次。材质决定了模板基本的耐磨、耐水与抗变形能力,这是判断其可使用次数的物质基础。

使用过程中的施工与养护方式同样关键。包括拆模操作是否规范、模板清理是否彻底、堆放是否平整等。野蛮拆模或撞击会大幅降低模板寿命,而妥善清理表面混凝土残渣、避免暴晒或淋雨,则能有效延长使用次数。每一次周转后的检查与维护都是累积性影响的体现。

模板表面的损坏程度是直观的判断依据。可观察模板是否出现边缘翘曲、板面分层、开裂或孔洞等现象。特别是混凝土附着面是否平整、覆膜是否脱落,出现大面积起皮或明显变形时,通常意味着模板已达到使用极限,继续使用会影响混凝土成型质量。

除了外观检查,还可借助测量工具评估模板的尺寸稳定性。使用卡尺或水平仪检查模板的厚度、平整度和边角方正度是否符合施工规范要求。如果多次周转后产生较大形变,导致拼装间隙过大或标高误差累积,则说明其已不宜再次投入工程使用。

建立清晰的模板使用记录制度是实现科学判断的基础。对每批模板编号并登记其使用项目、部位、次数及损伤情况,能够形成可追溯的数据链,帮助项目人员做出客观决策而非仅凭经验估算。

综合来看,判断建筑模板周转次数需结合材质特性、施工管理、实物状态和数据分析等多种方法,从而在保证工程质量的同时实现资源的最优配置。